2025.10.01

喪中はがきは誰に出せばいい?喪中になる範囲や出す親戚の範囲についても解説

喪中はがき

親族の方が亡くなった場合、喪中となるのは2親等の関係の方までです。

また、喪中はがきは年賀状のやり取りがある人には基本的に出すようにしましょう。

今回は喪中はがきを出す範囲についてご紹介させていただきます。

喪中はがきを出す親戚の範囲や続柄はどこまで?

喪中はがきを送るとき、どの親戚まで出せばよいか迷う方も少なくないでしょう。

この章では一般的な親戚の範囲について解説します。

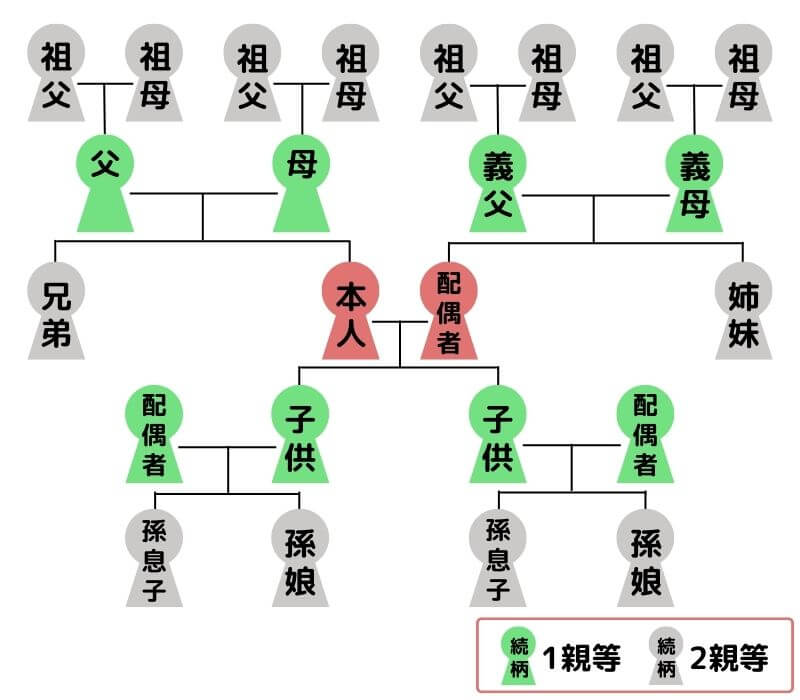

親等の数え方

「親等」とは、親戚間における繋がりの近さを数値化したもので、親子の関係で1親等とカウントします。

一見すると難しそうな親等の数え方ですが、中身はとてもシンプルで、親子関係を経るごとに1親等を加えていくだけです。

親等の数え方の具体例を紹介します。

| 親等の数え方 | |

|---|---|

| 父母や子 | 1親等 |

| 祖父母 | 「親の親」となるので、2親等 |

| 孫 | 「子の子」となるので、2親等 |

| 兄弟姉妹 | 「親の子」となるので、2親等 |

| 曾祖父母(ひいじいさん、ひいばあさんのこと) | 「親の親の親」となるので、3親等 |

| 伯叔父母(おじ、おばのこと) | 「親の親の子」となるので、3親等 |

| 甥・姪 | 「親の子の子」となるので、3親等 |

2親等までの親戚に不幸があった場合に喪中はがきを出す

喪中はがきを出すのは、2親等までの親戚に不幸があった場合となります。

2親等までは喪中期間の目安が決まっていますが、3~4親等に喪中期間はありません。

そのため、一般的な考え方では喪中はがきを出す親等の範囲は2親等までとなりますが、同居していたなどの場合は3~4親等の方でも喪中とすることもできます。

親等に関わらず関係が深かった親戚の方の場合は、ご自身のお気持ちによっては喪中はがきを出しても問題はありません。

喪中の対象になる親戚

1親等

- 自分の父母

- 配偶者の父母

- 自分の子ども

2親等

- 兄弟・姉妹

- 祖父母

- 義祖父母

- 孫

- 兄弟・姉妹の配偶者

- 義兄弟・姉妹

- 義兄弟・姉妹の配偶者

喪中の対象にならない親戚

3親等

- おじ

- おば

- 甥・姪

- 曾祖父母

- 義曾祖父母

- ひ孫

4親等

- 従兄弟・従姉妹

そのため、本人から見て2親等の方が亡くなった場合は、喪中はがきを出す必要があると言えるでしょう。

喪中の期間

喪中の期間が、下記のように「親等」によって異なることをご存じでしょうか。

| 関係性 | 期間 |

|---|---|

| 配偶者、父母、義父母の場合 | 12~13か月 |

| 子どもの場合 | 3~12か月 |

| 兄弟姉妹の場合 | 3~6か月 |

| 祖父母の場合 | 3~6か月 |

細かくみればこのように喪中の期間には違いがありますが、喪中期間と言えば1年と考えるのが一般的です。

喪中はがきはどこまでの範囲に出せばよい?

次に出てくる疑問が、喪中はがきはどこまでの範囲に出せばよいのか?ということです。

ここからは、その範囲を具体的に解説しますが、あくまでも一般的なケースを想定しています。

喪中はがきを出す範囲については、お住まいの地域のしきたりや故人との関係性、状況によって異なります。

以下の解説を参考にしながら、出す人・出さない人を適切に判断するようにしましょう。

また、出すか迷った場合は、「出す」のが無難です。

年賀状の交換をしている方

喪中はがきを出す相手として真っ先に思いつくのが「年賀状の交換をしている方」ではないでしょうか。

喪中はがきは「新年の挨拶を控えることに対するお詫び」ですから、その意味を考えれば当然のことです。

そのため、毎年年賀状を交換している相手には漏れなく出すようにしましょう。

葬儀に参列していただいた人

葬儀に参列していただいた人にも喪中はがきを送るのが礼儀です。

葬儀に参列していただいたということは、故人とお付き合いがあったことの証と言えます。

故人にとって大切な方に当たるので、うっかり出し忘れてしまったということがないように気をつけましょう。

プライベートな関わりがある仕事関係の方

仕事関係の方の場合は、プライベートな関わりがあるケースに絞って送るようにしましょう。

その理由は下記の2つです。

- 相手が年賀状を出す準備をしている可能性があるため

- プライベートで親交があるにも関わらず弔事を知らせなかった場合、他人行儀と感じて不快に思う方もいるため

少しでもプライベートな関わりのある仕事関係の方の場合は、喪中はがきを出しておくと安心です。

親戚には出さない場合も

最近では、親戚には出さないケースも増えています。

その理由としては、親戚という親しい間柄であれば喪中であることを知っている場合が多く、重ねてのお知らせになってしまうからです。

特に、喪主の方には出さないように注意が必要です。

取引先には出す必要はない

基本的には、プライベートな関わりがない取引先に出す必要はありません。

なぜなら、喪中はがきを出すことで逆に気を遣わせてしまうことになるからです。

取引上、知らせる必要があると判断した場合には、タイミングを見て口頭で相手に配慮しつつ伝えるようにしましょう。

喪中はがきは親戚にも出したほうがよい?

身内に不幸があった場合、喪中はがきを出すことは広く知られていますが、喪中はがきを出す範囲については明確な線引きがないため迷ってしまうこともあるでしょう。

特に、親戚に対して出すべきかどうかの判断が難しいと感じる人が多いようです。

身内同士で喪中はがきを出してもいいの?

そもそも、喪中はがきとは本来、「新年をともに祝うことができないことへのお詫び」を知らせるために出すものです。

勘違いされがちですが、喪中はがきには決して身内が亡くなったことを伝える報告状としての意味はなく、たとえ身内同士であっても、喪中はがきを出すことは失礼には当たりません。

しかし現代では、喪中はがきは身内が亡くなったことを知らせる報告状のような役割に変わってきている傾向があります。

また、父方の親族が亡くなった際、父方の親族には出さず、母方の親族にのみ出すといったような例もあり、当然その逆のパターンもあるでしょう。

このような場合、故人と関係が深い親族側にとっては既知の事実であっても、関係が浅い親族側にとっては不幸があったことを知らないままの人がいる可能性が出てきます。

時代の変化とともに、親戚には喪中はがきを出さないという風習も強まっていますが、失礼にあたるものではないので、親戚には一律に喪中はがきを出すほうが無難と言えるでしょう。

兄弟や姉妹には必要?

当然のことながら、同居している兄弟や姉妹には喪中はがきを出す必要はありません。

しかし、別世帯になっている場合は喪中はがきを送るのが本来のマナーです。

連絡を取り合える関係で、お互いに「喪中はがきは省略する」という確認が取れているのであれば、喪中はがきを省略することもあります。

年賀状のやり取りが無い親戚には?

年賀状のやり取りが無い親戚に喪中はがきを出す必要はありません。

先述したように、喪中はがきは「年賀状欠礼はがき」の意味を込めて送るものです。

喪中はがきだからと言って特別扱いする必要はなく、元々やり取りのない親戚にわざわざ送る必要はありません。

喪中はがきの続柄の書き方

喪中はがきの続柄とは亡くなった故人と送り主との関係性を表すものです。

必ず書かなければならないものではないですが、続柄を記載することで誰が亡くなったのかを明確にできます。

書き方の例として夫の祖父が亡くなったとき、差出人から見た続柄は夫の祖父なのでそのまま「夫の祖父」と記載するのが一般的です。

また、「祖父 山田 太郎」のように祖父の姓を入れるだけでも十分でしょう。

その他に夫婦連名の場合や義理の息子・娘の喪中はがきの続柄について知りたい方はこちらを参考にしてください。

喪中はがきの続柄の書き方とは?文例や続柄によって変わる喪中の範囲についても解説

喪中はがきへの返事は寒中見舞いでする

親戚などから届いた喪中はがきに返事をしたい場合、年賀状は適していませんが、寒中見舞いでならやり取りすることが可能です。

ただし寒中見舞いには期間が決まっており、松の内が明けた1月8日以降から立春を迎える2月4日までの間に届くように送りましょう。

喪中はがきの返事を寒中見舞いで送る際のマナーや文例について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

寒中見舞いは喪中はがきの返事として出せる?違いや喪中・寒中見舞いのマナーも紹介

喪中はがきを出さなかった親戚からの喪中はがきはどうしたらよい?

では、喪中はがきを出さなかった親戚から喪中はがきが送られてきた場合はどうしたらよいのでしょうか。

喪中はがきが届いた段階で、こちらも喪中ハガキを用意して送るだけで対応としては十分です。

何も対応しないということはなるべく避け、こちらからも送るという対応が無難といえます。

喪中はがきに関するマナー

ここからは、実際に喪中はがきに関するマナーについて紹介します。

普段あまり出すことがない喪中はがきだからこそマナーを知り、相手に失礼のないように対応しましょう。

喪中はがきを出すシーンによって文例も異なる

喪中はがきには、いくつかのマナーに添った文例がありますが、下記のようなシーンごとに適切な文章を使用する必要があります。

- 喪中はがきを出す前に葬儀が終わっていたケース

- 故人が複数人いるケース

- 喪中期間ではあるが年賀状のやり取りをしたいケース

- 差出人が法人であるケース

このようにさまざまなケースを想定し、場面によって使いわけることでマナー違反にならないような文章を選びましょう。

喪中はがきの文例についてより詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

喪中はがきのシーン別の文例を紹介!失礼が無いようマナーについても併せて確認

絵柄はなるべくシンプルで控えめなものを選ぶ

絵柄はなるべくシンプルで控えめなものを選ぶようにしましょう。

多くの場合、墨色など落ち着いたデザインが選ばれていますが、派手過ぎなければ赤や黄色などのカラーが含まれていても問題ありません。

絵柄についてはあまり気にしすぎる必要もないので、あくまでも心もち程度に意識するとよいでしょう。

出す際には弔辞用普通切手を使う

喪中はがきには「弔事用普通切手」を使用するのが一般的です。

弔事用普通切手には下記のような特徴があります。

- サイズは普通切手と同じ

- デザインがいくつかあるので、ふさわしいと思うものを選ぶ

- 価格にもいくつかの種類があるが、高額だからよいというものではない

弔事用普通切手を使わないからといってマナー違反にあたるわけでなく、普通切手を使用しても問題ありません。

普通切手を使用する場合は、キャラクター切手や華やかなデザインの切手は避け、シンプルなデザインの切手を選ぶようにしましょう。

喪中はがきを出すタイミング

喪中はがきを出すタイミングは、一般的に11月中旬から12月上旬までの間に出すのが望ましいと言えます。

これは、関係する人が年賀状を準備する前に喪中はがきを出すのがマナーであるためです。

少し遅れてしまいそうなときでも、12月15日頃までには手元に届くように手配しましょう。

喪中はがきをお得に印刷するならフタバ

喪中はがきを出す際には、マナーなどに気をつけて出さなければなりません。

フタバの喪中はがき印刷サービスでは、喪中はがきのマナーやルールを詳しく知らない方でも、スマホで簡単に喪中はがきを作成することができます。

デザインと挨拶文のテンプレートの種類を選ぶだけで簡単注文!

フタバはデザインと挨拶文のテンプレートの種類を選ぶだけで、簡単に喪中はがきを印刷できるので、マナーなどを気にすることなくそのまま送ることができます。

フタバは宛名印刷・送料無料で最短翌日発送も可能

送料や宛名印刷を無料で注文でき、最短翌日に発送も可能なので急ぎで必要な方にもおすすめです。

フタバのサイトから注文すると最大50%割引

『年賀状はフタバ』のサイトから直接お申込みいただくことで、最大で50%割引の料金で喪中はがき印刷サービスをお申込みいただけます。

まとめ

喪中になる範囲は2親等の関係の方が亡くなった場合です。

普段から年賀状のやり取りのある方や、故人の方と年賀状のやり取りがあった方にも、喪中はがきを出すようにしましょう。