2022.08.25

喪中はがきのシーン別の文例を紹介!失礼が無いようマナーについても併せて確認

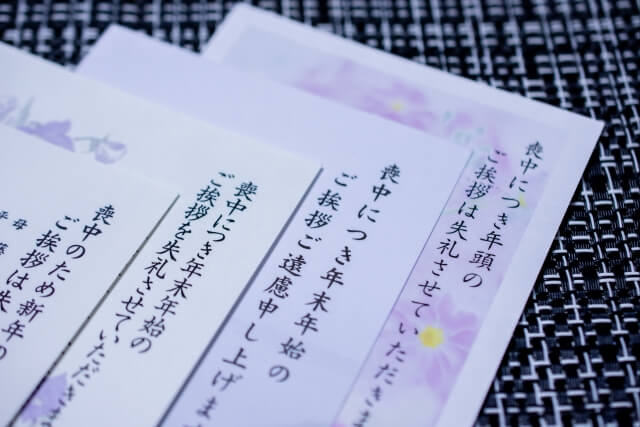

喪中はがき

喪中はがきは送る相手に失礼にならないようにマナーを守って書く必要があります。

そこで今回は、どんなシーンでも利用できる喪中はがきの文例をご紹介します。

喪中はがきにはいくつかのマナーがありますが、実際に出す際には不備が無いかどうか気になってしまいますよね。

フタバの喪中はがきの印刷サービスなら、デザインの絵柄と文章のテンプレートの種類を選ぶだけでご注文いただけるので、マナーに不備の無い喪中はがきを簡単に印刷することができますよ。

宛名印刷は無料でご利用いただけるので、宛名面のマナーについてもお任せいただけます。

さらに、最大で50%割引の早期割引もご利用いただけるのでお得に喪中はがきを印刷することができます!

喪中はがきの基本的な書き方とその文例

喪中はがきの基本的なルールと文例を紹介します。

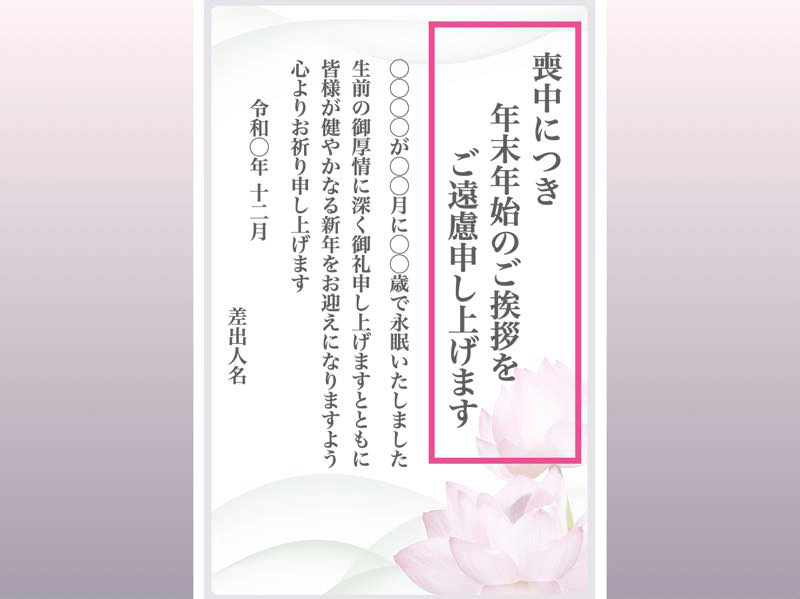

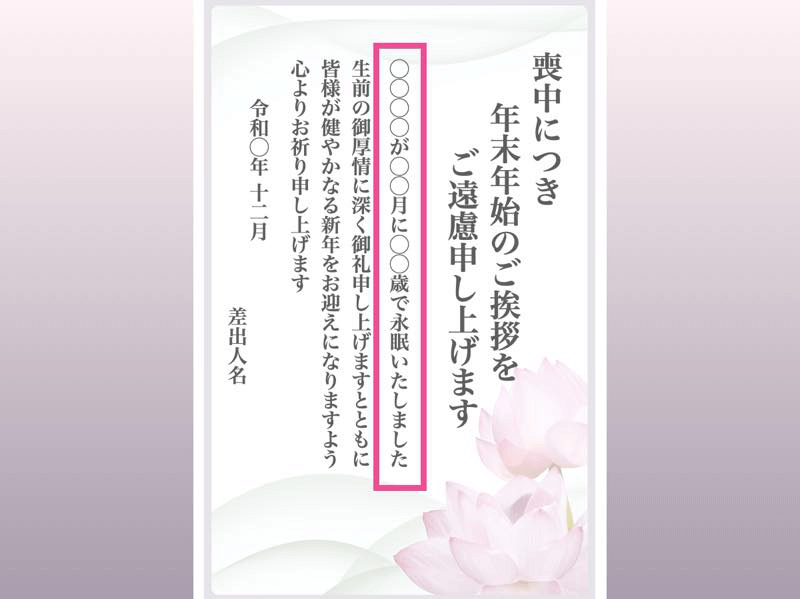

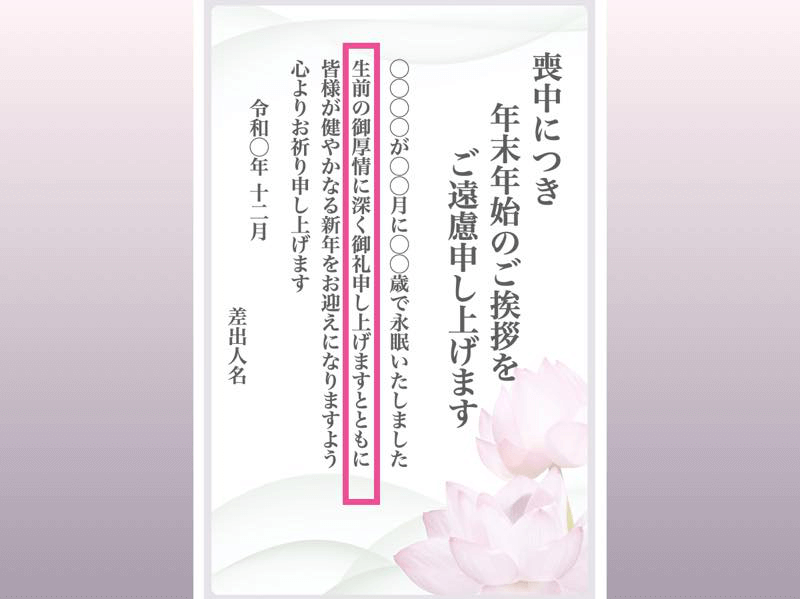

挨拶文

喪中はがきでは、書き出しに「新年の挨拶を控えさせていただく旨」を伝える挨拶文が必要です。

時候の挨拶を書く必要はありません。

ただし、書いてもマナー違反には当たらないとされています。

また、「拝啓」などの頭語も必要ありません。

「年賀」はおめでたい言葉なので、「年始・年頭・新年」のいずれかを使用するようにしましょう。

▼文例

・喪中のため 年頭のご挨拶を 失礼させていただきます

・喪中につき 年始のご挨拶を ご遠慮申し上げます

・喪中につき 勝手ながら新年のご挨拶を 差し控えさせていただきます など

故人について

冒頭の挨拶文に続き、故人の情報について記載します。

ポイントは「誰がいつ亡くなったのか、続柄とともに記載すること」です。

・自分との続柄

・名前

・死去した日付

・年齢

夫婦などの連名で喪中はがきを出す場合は、筆頭者から見た続柄を書きます。

たとえば妻の父が亡くなったとしましょう。

夫の名前を筆頭に喪中はがきを出すなら、続柄は「義父」と書きます。

故人の名前は「苗字あり・なし」のどちらでも構いません。

亡くなった日付は日にちまで書いても問題ありませんが、一般的には月だけを書きます。

「本年◯月」「令和◯年◯月」「去る◯月」のいずれかで記載するとよいでしょう。

年齢の部分は「満年齢」で書くことが多くなりました。

享年で書く場合は「数え年」で「歳」を省略して記載します。

また、享年八十七(満八十六歳)など両方書くこともあります。

▼文例

・本年◯月に母◯◯が◯◯歳にて永眠いたしました

・義父◯◯が本年◯月に◯◯歳にて天寿を全ういたしました

・◯◯月に母◯◯(享年◯◯)が永眠いたしました など

お礼の言葉

故人の情報の次は、「故人が存命中にお世話になったことへのお礼(感謝の言葉)」を書きます。

▼文例

・生前に賜りましたご厚情に深謝いたします

・ここに生前のご厚情を故人になりかわり感謝申し上げます

・生前のご厚誼に心より感謝申し上げます など

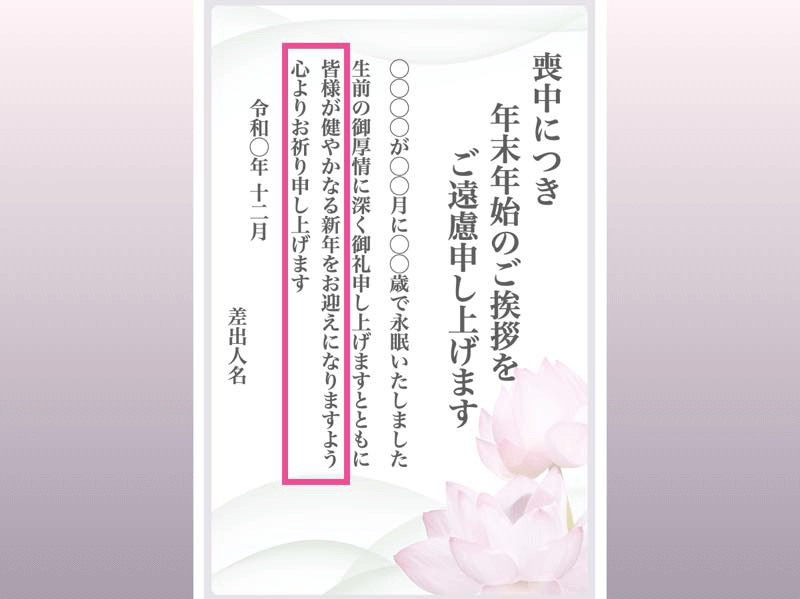

結びの挨拶

最後に「今後のお付き合いをお願いする言葉」「先方の健勝を祈念する言葉」で締めくくります。

▼文例

・皆様に良きお年が訪れますよう心よりお祈りいたします

・明年も変わらぬご厚誼のほどをお願い申し上げます

・なお時節柄一層のご自愛のほどお祈り申し上げます など

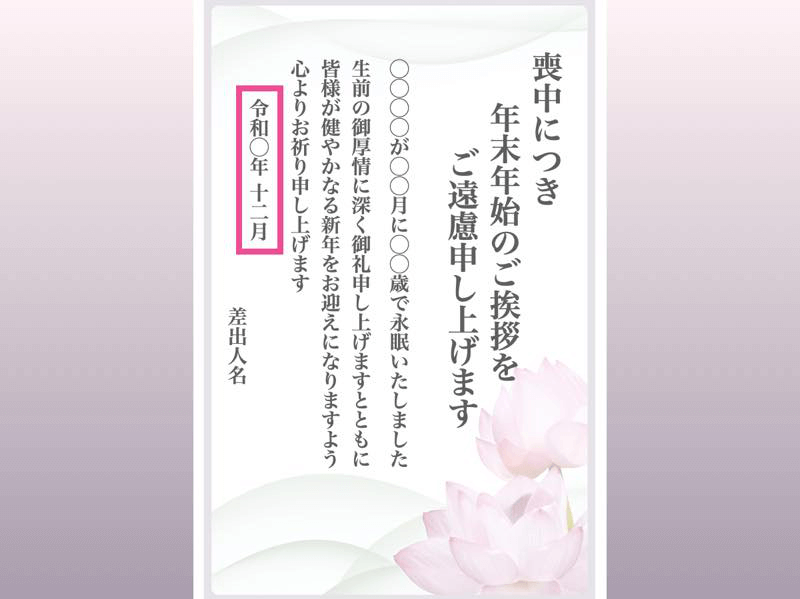

日付

日付の部分には「相手に喪中はがきが届く日付」を書きます。

日にちまで書いても問題ありませんが、年号と月だけ記載するのが一般的です。

ここに記載する日付は「故人の亡くなった日付」ではありませんので注意してください。

多くの場合、喪中はがきは11月か12月に差し出します。

12月中に先方に届く予定にして、「令和◯年 十二月」で作成しておくとよいでしょう。

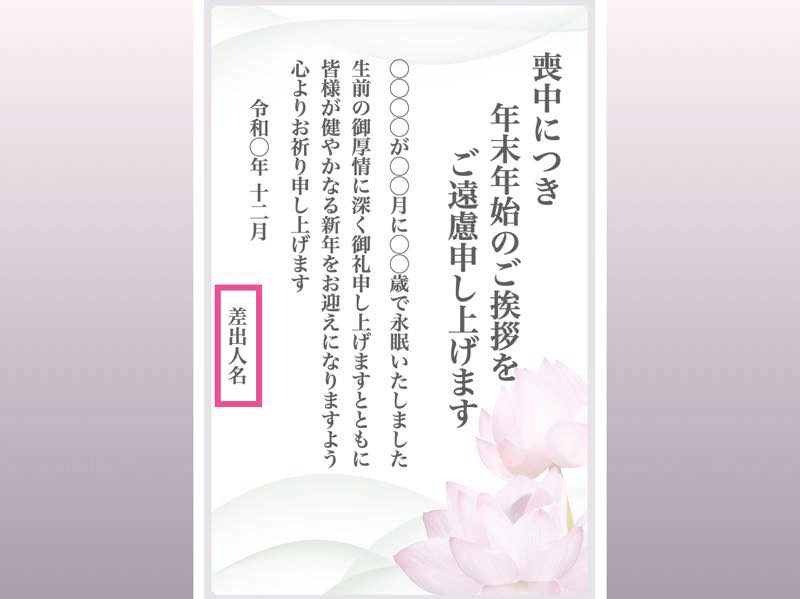

差出人

差出人の部分には住所・電話番号(必要に応じて)・氏名を書きます。

名前や住所などの差出人情報は、喪中はがきの宛名面・裏面のどちらに入れてもマナー違反ではありません。

裏面に入れる場合は文面の最後に、宛名面に入れる場合は左下に書くようにします。

喪中はがきを書く際の基本的なルール

喪中はがきを出す際は、先方へのマナー違反にならないようにルールを守って書くことが大切です。

基本は縦書き

喪中はがきはフォーマルな挨拶状です。

日本語の伝統である「縦書き」が一般的なマナーになります。

ただし、最近では悲しみを和らげる目的で、横書きのモダンなデザインを選ぶ人も増えています。

横書きの場合、数字をアラビア数字で記載しましょう。

横書きの喪中はがきも決してマナー違反ではありません。

しかし、先方がご年配の方の場合抵抗感を持つ方もいらっしゃるでしょう。

迷ったときは「縦書きの喪中はがき」を選ぶのが無難です。

1字下げはしない

喪中はがきでは、一般的な文章に使われる行頭の1字下げを行いません。

喪中はがきは新年の挨拶を控えることを伝える儀礼的な挨拶状です。

日本では儀礼的な挨拶状・招待状には1字下げを行わないという慣習があります。

句読点は使用しない

喪中はがきでは句読点を使用しません。

1字下げと同じく、儀礼的な挨拶状・招待状では句読点を使わないのが一般的です。

そもそも句読点というのは、文章を読みやすくする目的で明治時代から使用され始めたものです。

その背景には「識字率の低い人たちが読みやすいように」との配慮があったとされています。

つまり、喪中はがきに句読点をつけないのは「読解力ある大人に送る文章をわざわざ読みやすくするのは失礼である」という理由からなのです。

上記の理由はあくまで一説に過ぎませんが、いずれにせよ喪中はがきに句読点をつけないのは通例なので注意するようにしましょう。

賀詞は使用しない

喪中はがきには「年賀」「お喜び」「おめでとう」など祝いの表現を使わないようにします。

喪中はがきは「喪に服して新年を祝うことを控え、年賀欠礼を伝える」ための挨拶状です。

「年賀」は「年始・年頭・新年」などの言葉に置き換えるようにしましょう。

また、喪中はがきには賀詞以外にも使用できない言葉があります。

知識として知っておいてください。

▼喪中はがきに使用できない言葉

・直接的な表現:死去、病

・不幸や死を連想させる表現:去年、浅い、終わる、離れる

・重ね言葉:ますます、いろいろ、重ねて、度々

近況報告などはしない

喪中はがきでは結婚・出産・引越しなどの近況報告を行わないようにします。

喪中はがきの目的は「年賀状のやり取りを控えさせていただく旨」を伝えることです。

どうしても近況報告をしたい場合は、1月7日(松の内)が明けてからの寒中見舞いで行うようにしましょう。

一言や添書きはしない

喪中はがきに一言や添え書きは必要ありません。

年賀欠礼を伝えるのが目的なので、できるだけ簡素な内容にすることが大切です。

とはいえ、関係性の深い相手にどうしても一言添えたい場合もあるでしょう。

そのよう場合は、弔辞に関するお礼・故人との思い出に触れるような一文であれば問題ありません。

その他、喪中はがきのマナーやルールについて知りたい方はこちらを参考にしてください。

喪中はがきのマナーに気を付けた書き方や文例ってなに?喪中はがきを出す時期や範囲についても解説!

喪中はがきのシーン別の文例

喪中はがきを出すシーンはさまざまです。

ここでは、シーン別に喪中はがきの文例を紹介します。

葬儀を先に済ませていた場合

葬儀を先に済ませていた場合は、「故人の生前の意志で身内のみで行なったこと」「通知が遅くなったことへのお詫び」の2点を記載します。

▼文例1

喪中につき年始のご挨拶をご遠慮申し上げます

去る◯月 母◯◯(享年◯◯)が永眠いたしました

故人のたっての願いでしたので 誠に勝手ながら葬儀は身内のみで執り行いました

本来ならば早速お知らせすべき処でございましたが

ご通知が遅れましたことを深くお詫び申し上げます

生前に賜りましたご厚誼に深謝いたしますとともに

皆様が良いお年をお迎えになりますようお祈り申し上げます

▼文例2

喪中のため年頭のご挨拶を差し控えさせていただきます

本年◯月 父◯◯が◯◯歳にて永眠いたしました

早速お知らせすべきところでしたが

故人の生前の意志により葬儀は近親者にて執り行いました

ご通知が遅れましたことを深くお詫び申し上げます

生前に賜りましたご厚情に深く感謝いたします

なお時節柄一層のご自愛のほどお祈り申し上げます

故人が複数人いる場合

故人が複数人いる場合は亡くなった順番に記載します。

▼文例1

喪中につき新年のご挨拶をご遠慮申し上げます

本年3月 母◯◯(享年◯◯)が永眠いたしました

本年6月 父◯◯(享年◯◯)が永眠いたしました

生前中に賜りましたご厚誼に心よりお礼申し上げますとともに

明年が皆様にとって幸多き年になりますようお祈り申し上げます

▼文例2

喪中のため年始のご挨拶を失礼させていただきます

本年7月に母◯◯が◯◯歳にて

本年10月に父◯◯が◯◯歳にて永眠いたしました

ここに生前中のご厚情を故人になりかわり深謝いたしますとともに

明年も変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます

故人の情報を記載したくない場合

故人の情報を記載したくない場合は、「年賀欠礼」「お世話になったお礼」「今後のお付き合いのお願い・相手の健勝を祈る言葉」「住所・氏名」のみの文面で構いません。

▼文例

喪中につき年始のご挨拶を差し控えさせていただきます

本年中に賜りましたご厚情に深謝いたしますとともに

明年も変わらぬご厚誼を謹んでお願い申し上げます

寒さに向かう折から 皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます

喪中だが年賀状は受け取りたい場合

年賀状を受け取りたい場合は、その旨を記載します。

▼文例1

喪中のため新年のご挨拶をご遠慮申し上げます

本年◯月に母◯◯が◯◯歳にて永眠いたしました

生前中に賜りましたご厚誼に深く感謝申し上げますとともに

皆様に良き年が訪れますようお祈り申し上げます

なお年賀状は励みになりますので 例年どおりお送りくださいませ

▼文例2

喪中につき年始のご挨拶を差し控えさせていただきます

去る◯月 父◯◯(享年◯◯)が天寿を全ういたしました

生前中のご厚誼を深く感謝いたしますとともに

明年も変わらぬご厚誼のほど謹んでお願い申し上げます

年賀状は受け取らせていただきますので

お気遣いなくお送りいただけますと幸いです

故人や差出人がクリスチャンの場合

故人や差出人がキリスト教の場合、「天に召される」「主の御許に召される」などの表現を使うようにします。

キリスト教には、「喪中」という考え方はありません。

故人は神のみもとに召されて天国へと旅立ったため、再び天国で会えると考えられているからです。

なお、カトリックの場合は「帰天」、プロテスタントの場合は「召天」を用います。

▼文例1

過日 父◯◯が主の御許に召されました

そのため新年のご挨拶を失礼させていただきます

悲しみをともに支えてくださる皆様の上にも

主の慰めと平安がありますよう心からお祈り申し上げます

どうぞ良いクリスマスと新年をお迎えくださいませ

▼文例2

去る◯月 母◯◯が◯◯歳にて帰天いたしました

つきましては年始のご挨拶をご遠慮申し上げます

生前のご厚情に深謝いたしますとともに

皆様に幸多き年が訪れますようお祈り申し上げます

故人と長い付き合いがあった方に送る場合

故人と長い付き合いがあった親しい方・大切な方に喪中はがきを送る場合は、一言添えてもよいでしょう。

その場合は、故人を懐かしむ気持ちや、励まし・心遣いに対する感謝の気持ちを書くようにします。

▼文例1

喪中のため新年のご挨拶をご遠慮申し上げます

本年◯月 母◯◯が◯◯歳にて永眠いたしました

失った母の存在は何物にも代え難いものではありましたが

ともに歩んだ日々を胸に 気持ち新たに新年を迎えたいと思います

明年も変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます

▼文例2

喪中のため年頭のご挨拶を失礼させていただきます

本年◯月 父◯◯が◯◯歳にて永眠いたしました

皆様の温かい励ましやお心遣いに心から感謝いたします

明年が皆様にとって良き年となりますようお祈り申し上げます

差出人が法人の場合

創業者・社長・会長などが亡くなった・社葬を行なった場合の喪中はがきでは、社名を添えて年賀欠礼をお伝えしましょう。

ただし、基本的に法人に喪中はありません。

取引先などに気を遣わせないように喪中はがきも出さないのが一般的です。

喪中のため新年のご挨拶をご遠慮させていただきます

本年◯月 弊社◯◯(会社名) ◯◯(役職名) ◯◯(氏名)が永眠いたしました

お得意様各位から賜りましたご厚情に深謝いたします

今後とも変わらぬご支援ご鞭撻のほどお願い申し上げます

ビジネスに関する喪中はがきの気になるルールやマナーについて詳しく知りたい方は、こちらを参考にしてください。

喪中はがきはビジネス関係の人や取引先にも出したほうがいい?喪中の際に気になるお歳暮のマナーについても解説

喪中はがきを受け取った際の返事の文例

喪中はがきを受け取った際、返事に迷うこともあるでしょう。

一般的には返事しないケースが多いです。

しかし、故人と関係が深かった場合や、年賀状を出してしまった後に初めて喪中を知った場合には必ず返事するようにしましょう。

喪中はがきの返事の方法は主に3つあります。

・喪中見舞い(年内に届くように出す、香典や品物を一緒に送ることができる)

・寒中見舞い(1/8〜2/3に出す)

・年始状

亡くなったことを知っていた場合と知らなかった場合で、返事の方法が異なります。

亡くなったことを知っていた場合

亡くなったことを知っていた場合は、寒中見舞いで返事することが一般的です。

文中では「喪中はがきをいただいたので新年の挨拶を控えた旨」を伝えるようにします。

▼寒中見舞いの文例1

寒中お見舞い申し上げます

ご服喪中と存じ 新年の挨拶を控えさせていただいておりました

この度の◯◯様のご逝去に驚いております

おくればせながら◯◯様のご冥福をお祈り申し上げます

まだまだ寒い日が続きますが

風邪など召されませぬようお身体を大切にお過ごしください

▼寒中見舞いの文例2

寒中お見舞い申し上げます

寒さ厳しき折 いかがお過ごしでしょうか

ご服喪中と存じ 年頭のご挨拶はご遠慮させていただきました

◯◯様がご逝去されてから ご家族の皆様におかれましては

お寂しい日々をお過ごしのこととお察しいたします

おくればせながら 謹んでご冥福をお祈りいたします

まだしばらく寒い日が続くようです

何卒お身体を大切に お心を強く持ってお過ごしください

亡くなったことを知らなかった場合

亡くなったことを知らなかった場合は、年内に届くように喪中見舞いで返事をします。

知らなかった場合は、一刻も早くお悔やみの言葉を伝える必要があります。

すぐにお見舞い状を出すことで相手への気遣いも伝わりやすくなるでしょう。

喪中見舞いでは「丁寧な挨拶状をいただいたことへのお礼」「お悔やみの言葉」「新年への希望の言葉」などを入れるようにします。

▼喪中見舞いの文例1

喪中お見舞い申し上げます

このたびはご丁寧な挨拶状をありがとうございます

おはがきを頂戴して初めて◯◯様のご逝去を知りました

お悔やみも申し上げず 失礼いたしましたことをお許しくださいませ

おくればせながら◯◯様のご冥福をお祈り申し上げます

お気を落とされていることかと存じますが

どうぞお身体を大切に新年をお迎えになられますよう

心よりお祈り申し上げます

▼喪中見舞いの文例2

喪中お見舞い申し上げます

ご丁寧な挨拶状ありがとございます

お手紙を拝見するまで◯◯様のご逝去を知らず 大変恐縮しております

ご親族の皆様ならびにご家族の皆様にも

お悔やみのご挨拶が遅れましたことお詫び申し上げます

遅ればせながらお悔やみを申し上げるとともに ◯◯様のご冥福を心よりお祈り申し上げます

まだまだ悲しみは癒えぬままかと存じますが

どうかお身体を大切に新しい年をお迎えくださいませ

喪中はがきの続柄の文例

夫婦連名の喪中はがきの場合は、「夫から見た個人との関係性」を記載するのが一般的です。

また、家族の連名の場合は、一般的に「父親から見た関係性」で続柄を記載します。

たとえば、亡くなった方が兄弟の場合は、夫からみた続柄で「兄 〇〇」「姉 〇〇」と書きます。

妻の兄弟が亡くなった場合も同様に、「義兄 〇〇」「義妹 〇〇」と書くのが正しい書き方です。

フタバなら文章に悩まずに喪中はがきを印刷できる

ここまで喪中はがきの文例について紹介してきましたが、喪中はがきをマナーなどに気を付けて自分で作るのはなかなか大変ですよね。

その上、自分で書いたり印刷したりするとなると、余計に時間と手間がかかってしまいます。

フタバの喪中はがきの印刷サービスなら、時間と手間を掛けずに喪中はがきを作成することができます。

フタバならスマホから5分で簡単に注文

デザインと文章のテンプレートの種類を選ぶだけで、スマホから5分で簡単に喪中はがきをご注文いただけます。

文章を考えたり、マナーについて気を付けたりする必要がないので、忙しい方や初めての方でも安心してご注文いただけます。

宛名印刷・送料ともに無料で喪中はがき・寒中見舞いを作成可能

宛名印刷が無料でご利用いただけるため、宛名面の書き方やマナーについて気にすることなくお気軽にお任せいただけますよ。

また、送料も無料で最短翌日発送も可能なのでおすすめです。

最大で50%割引の料金でご利用可能なキャンペーン実施中

『年賀状はフタバ』のサイトから直接お申込みいただくことで、最大で50%割引の料金で喪中はがきを印刷最大で50%割引の料金でご利用可能なキャンペーン実施中することができます。

創業50年の経験とノウハウで、高品質かつ低価格な印刷を実現したフタバをお得にご利用いただけますよ。

まとめ

喪中はがきの文章は、マナーやルールを守って書く必要があります。

今回紹介した文例を使えば、問題なく喪中はがきを作ることができますよ。