2022.10.31

喪中はがきのマナーに気を付けた書き方や文例とは?喪中はがきを出す時期や範囲についても解説!

喪中はがき

喪中はがきはマナーを守って出す必要があります。

しかし、守るべきマナーが多いうえに地域・宗派・家庭の慣習によっても異なるため、どれが正しいルールなのかよくわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は喪中はがきのルールについて詳しく解説します。

喪中はがきの基本的なマナー

まず最初に、喪中はがきの基本的なマナーをご紹介します。

喪中はがきを出す理由

1年以内に身内の不幸があったとき、新年の挨拶を控えることを事前に知らせるために出すのが喪中はがきです。

「喪に服するため新年の挨拶を控えます」「年賀状も送りませんがご了承ください」と儀礼的に伝えるのが目的となります。

喪中はがきを出す相手

一般的に喪中はがきを出す相手は、毎年、年賀状をかかさずやり取りしている方になります。

身内には改めて報告する必要もないため、出さないことが多いようです。

ただ、時代の変化とともに喪中はがきの考え方も変わりつつあります。

故人と関わりの深い方には出す、故人と面識がない方には出さないという考えが主流です。

喪中であっても、故人と面識のない仕事関係先の人や友人には年賀状を出す人も増えています。

喪中となる親族の範囲

喪中はがきは1年以内に2親等内の親族が亡くなった場合に送るのが一般的です。

| 親等の数え方 | |

|---|---|

| 父母や子 | 1親等 |

| 祖父母 | 「親の親」となるので、2親等 |

| 孫 | 「子の子」となるので、2親等 |

| 兄弟姉妹 | 「親の子」となるので、2親等 |

| 曾祖父母(ひいじいさん、ひいばあさんのこと) | 「親の親の親」となるので、3親等 |

| 伯叔父母(おじ、おばのこと) | 「親の親の子」となるので、3親等 |

| 甥・姪 | 「親の子の子」となるので、3親等 |

最近では、2親等の祖父母でも喪中はがきを出さない人が増えてきています。

この場合、故人と「生活を共にしていたか」が判断基準になることもあるようです。

また、姻族(配偶者の祖父母・兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者)についても、判断が分かれるところです。

喪中はがきを出すか迷った場合は、年長者(父母・配偶者の父母)に相談するのがよいでしょう。

喪中はがきの範囲について詳しくはこちらを参考にしてください。

喪中はがきはどこまでの範囲で出せばいい?喪中になる親族の範囲や送る相手の範囲について紹介

喪中はがきを出す時期

喪中はがきは11月中旬〜12月初旬までに届くように出すのが一般的です。

届くのが年末ギリギリにならないようにしましょう。

喪中はがきを受け取った方も年賀状を送らないという慣習があるため、先方が年賀状の作成を始める前に届くよう送るのがマナーです。

しかし、あまりに早い時期に届いてしまうのもよくありません。

先方が喪中はがきをもらったことを忘れてしまい、あやまって年賀状を出してしまうこともあるからです。

投函する時期は自分で管理し、余裕を持って行うことが大切になります。

喪中はがきを出す時期に関して詳しく知りたい方はこちらを参考にしてください。

喪中はがきの販売時期や出す時期はいつまで?喪中の範囲や間に合わない場合のマナー・文例を紹介!

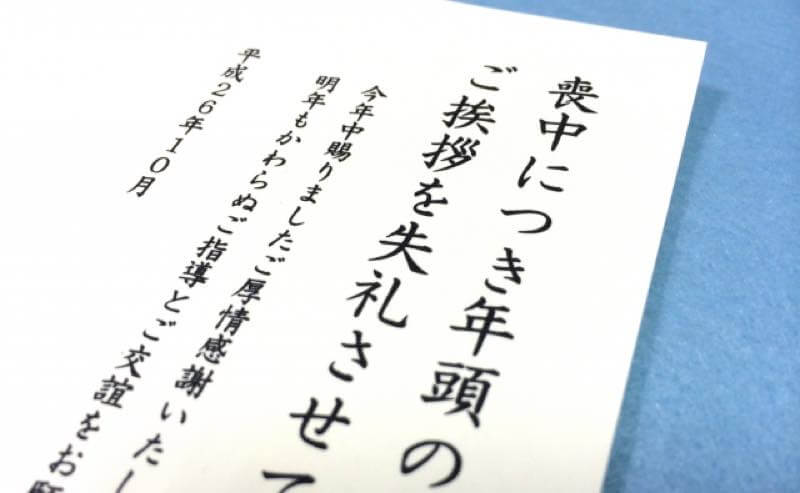

喪中はがきの書き方のマナー

ここでは、喪中はがきの書き方のマナーをご紹介します。

句読点は使わない

喪中はがきでは句読点を使いません。

一般的に、以下のような儀礼的な挨拶状・招待状では句読点を使わないという慣習があります。

・結婚式の招待状

・記念式典の招待状

・表彰状

・感謝状 など

喪中はがきもこれらと同じ扱いになります。

また、行頭の1文字下げも行わないのがマナーです。

祝いを表す言葉は使わない

喪中はがきでは、お祝いを連想・意味する言葉を使わないようにします。

たとえば年賀の「賀」。

お祝いを意味する漢字なので、年賀ではなく「年始」「年頭」などの言葉を使うようにしましょう。

夫婦連名で出す場合

夫婦連名で喪中はがきを出す場合、夫から見た続柄を記載します。

たとえば、妻の両親が亡くなった場合、喪中はがきに記載する続柄は「義父・義母」となります。

ただし、これは男女平等ではなかった時代にできた慣習です。

不安な場合は、家族の年長者に確認しておくとよいでしょう。

身内の不幸が重なった場合

同じ年に身内の不幸が続いた場合は、亡くなった順に記載します。

今年5月に◯◯(続柄・名前)が◯◯歳で永眠いたしました。

今年9月に◯◯(続柄・名前)が◯◯歳で永眠いたしました。

上記のように続けて記載しても問題はありません。

文字の色

文字の色は薄墨・黒のどちらでもOKです。

薄墨の文字には「悲しみの涙で文字が滲んだ」「突然の訃報に墨を磨(す)る間もなく駆けつけた」という意味が込められています。

つまり、薄墨の文字を書くのは「弔事の案内を受け取った側が遺族側に気を遣ってする行為」なのです。

喪中はがきは遺族側から送るものなので、必ずしも薄墨の文字にする必要はありません。

ただし、郵便局での読み間違いを防ぐためにも、表面(宛名面)は黒字で書く方がよいでしょう。

また、先方は喪中ではないため、名前を薄墨で書かれていると不快になる可能性もあるので注意が必要です。

裏面に関しても、先方がご高齢の場合は黒字ではっきりと書いたほうが親切でしょう。

はがきの種類

はがきの種類は「喪中はがき」を使うのが基本です。

通常はがき(官製はがき)や私製はがきを喪中はがきとして使用することも可能です。

通常はがきを使用する場合、料額印面が胡蝶蘭のものが定番になります。

料額印面がヤマユリのはがきも使用可能ですが、山桜のものは喪中はがきに適していません。

私製はがきは弔辞用切手(弔事用63円普通切手花文様)を貼ることで、喪中はがきとして使用できます。

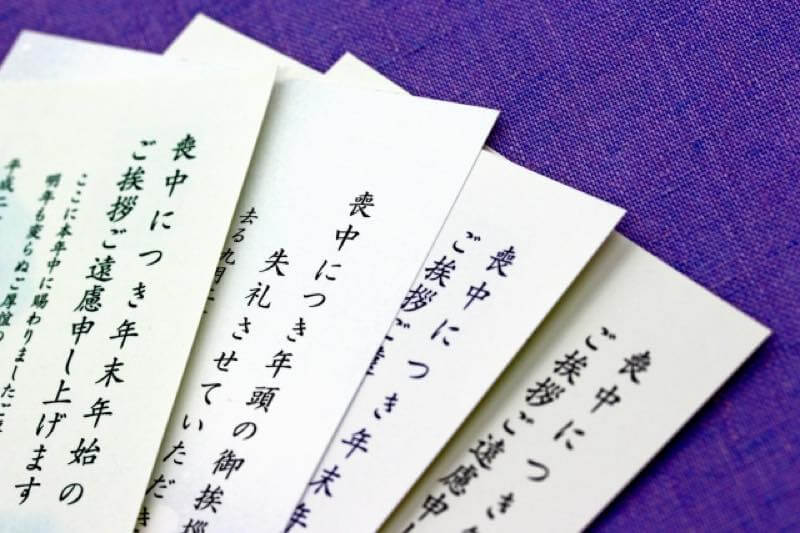

喪中はがきの内容のマナー

喪中はがきの内容には以下のようなマナーがあります。

・年賀欠礼の旨を伝える

・「誰が」「いつ」亡くなったのか、享年も記載する

・これまでの感謝と今後のお付き合いをお願いする

・相手の無事を祈る言葉で締めくくる

・日付、差出人名、住所を記載する

喪中はがきに私的な近況報告などは書かないようにします。

結婚・出産・引越などをお知らせする場合は、喪中はがきとは別で報告のはがきを出すようにしましょう。

文例

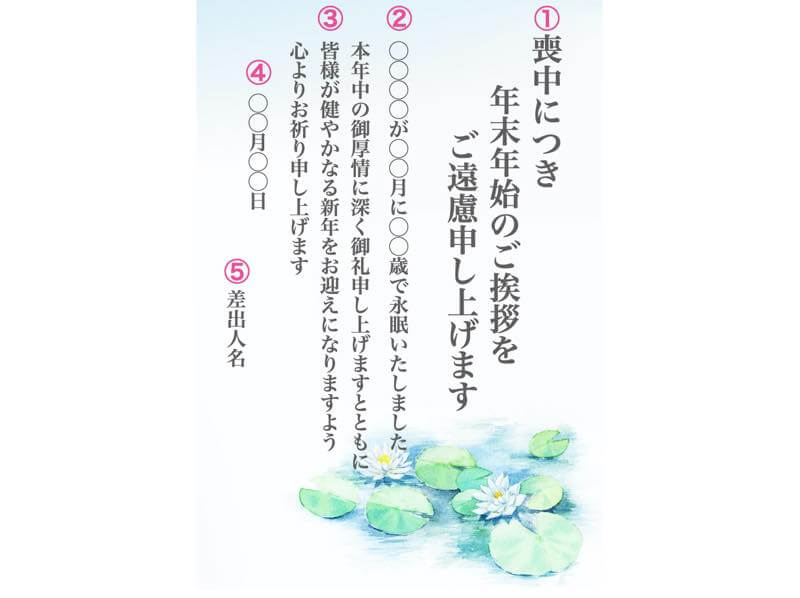

① 喪中のため年賀欠礼する旨を主文で伝えます。

▼文例

・喪中につき 新年のご挨拶を ご遠慮申し上げます

・服喪中につき 年末年始のご挨拶を ご遠慮させていただきます

・喪中につき 年頭のご挨拶を ご遠慮申し上げます

・喪中につき 勝手ながら新年の挨拶は 差し控えさせていただきます など

② 亡くなった方の名前と続柄、亡くなった月、享年を記載します。

享年は一般的に数え年で記載します。

地域や宗派によって異なる場合もありますので、確認が必要でしょう。

▼文例

・母 ◯◯が◯◯月に ◯◯歳にて永眠いたしました

・◯月に義父◯◯(享年◯◯歳)が永眠いたしました など

③ 先様への感謝・無事を祈る言葉・今後の付き合いをお願いする言葉で結びの挨拶とします。

▼文例

・ここに本年中に賜りましたご厚情を深く感謝いたしますとともに 皆様に良き年が訪れますようお祈り申し上げます

・長年にわたり賜りましたご厚情に深謝いたしますとともに 皆様にはよき新年を迎えられますようお祈りいたします

・明年も変わらぬご交誼のほど お願い申し上げます など

④ 喪中はがきの差出日を記載します。

月のみの記載でも問題ありません。

多くの場合、投函日に関係なく「12月」とだけ記載します。

⑤ 差出人名と住所を記載します。

より詳しく文例やルールについて知りたい方はこちらを参考にしてください。

喪中はがきの文例について紹介!喪中はがきの基本的なルールやシーン別の文例についても詳しく解説

喪中はがきのデザインのマナー

喪中はがきでは、喜びや祝いを連想させる派手な色使いをなるべく避けるのがマナーです。

必ずしもモノクロの喪中はがきにする必要はなく、 落ち着いた色や淡い色であれば、多少の色が入っていても問題ないでしょう。

最近では、明るい色使いや横書きの喪中はがきでもマナー違反にはなりません。

故人の好きだった色を使ったり、悲しみを和らげる目的でモダンなデザインにしたりする人も増えています。

喪中はがきのその他のマナー

喪中はがきには、書き方や内容以外にも守るべきマナーがあります。

葬儀に参列してくれた方にも出す

一般的には、葬儀に参列してくれた方々にも喪中はがきを出します。

「葬儀に参列してくれたのだから、亡くなったことを知っているはず」と疑問に思うかもしれません。

喪中はがきは新年の挨拶を控えることを伝えるものです。

亡くなったことを知らせるものではありません。

葬儀に参列してくれた方にも、「葬儀に参列されたことへの感謝」「年始の挨拶を控える旨」を喪中はがきで伝えるようにしましょう。

送る相手も喪中の場合

相手が喪中であったとしても、喪中はがきを送って差し支えありません。

喪中はがきは「年賀状のやりとりを控える」という意味の挨拶状です。

喪中はがきを出すことを控える必要はありません。

ただ、自分が喪中はがきを出す前に相手から届いた場合は、出さなくてもOKです。

年末に不幸があった場合

年末に不幸があった場合は以下の2つの方法があります。

・形式上、喪中はがきを出す

・喪中はがきを出さず、1月7日(松の内)が明けてから寒中見舞いを出す

基本的には寒中見舞いの方法がおすすめです。

年末や正月に喪中はがきが届くことは、あまり良いとはいえません。

寒中見舞いで「年末に不幸があり、新年の挨拶ができなかった失礼」をお詫びすると良いでしょう。

フタバならマナーをしっかり守った喪中はがきが送れる

ここまで喪中はがきのマナーについて紹介してきましたが、実際にこれらのマナーについて気を付けながら自分で喪中はがきを書いたり印刷したりするのは大変ですし、手間がかかってしまいますよね。

フタバの喪中はがき印刷サービスなら、創業50年の経験とノウハウがあるので安心して注文できます。

挨拶文のテンプレートを決めてスマホから5分で簡単注文!

デザインの絵柄と挨拶文のテンプレートを選ぶだけで、マナーをしっかり守った喪中はがきを印刷できます。

フタバはもちろん送料無料

宛名印刷の料金や送料は無料でご利用いただけるほか、最短で翌日発送することも可能です。

フタバのサイトから直接注文すると最大50%割引

『年賀状はフタバ』のサイトから直接お申込みいただくことで、最大で50%割引の料金でご利用いただけるため、お得に喪中はがきを印刷することができます。

スマホから5分で簡単にお申込みいただけるので、初めての方や忙しい方でも安心です。

まとめ

喪中はがきを出す際には、気を付けなければならないマナーがあります。

しっかりとマナーを守って、送り先に失礼のないような喪中はがきを送りましょう。