2025.10.01

喪中はがきに使えるはがきの種類は胡蝶蘭のデザイン!私製はがきに必要な専用の切手についても解説

喪中はがき

喪中はがきを印刷して出す場合、はがきの種類について気を付けなければなりません。

ですが初めて喪中はがきを出す方などは、どのようなはがきを使えばよいか分からない場合もあるのではないでしょうか。

今回は喪中はがきとして使えるはがきの種類について紹介いたします。

喪中はがき専用のはがきはない

喪中はがきには、専用のはがきはありません。

普段は送る機会がないため、いざ送る際に「喪中専用のはがきがない!」と焦ってしまうかもしれません。

ですが、いくつかポイントを押さえておくことで、喪中はがきの準備を安心して行うことができますよ。

はがきの種類について

喪中はがきには、大きく分けて「通常はがき」と「私製はがき」の2つの種類があります。

一般的に、どちらのはがきを選んでも問題ありません。

通常はがきとは、郵政民営化になる前の「官製はがき」のことです。

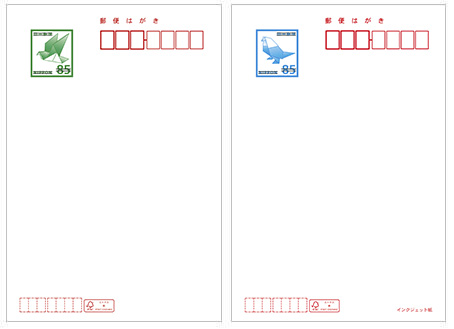

喪中はがき用として選ぶ場合には、切手部分に鳩がデザインされているものを使用しましょう。

また、インクジェット紙と非インクジェット紙の2つのタイプがあり、インクジェット紙は「小鳥」、非インクジェット紙は「鳩」のデザインになっています。

喪中はがきに通常はがきを使用するメリットには下記のようなものが挙げられます。

- 切手を貼らずに投函できるので、切手を貼る手間が省ける

- 郵便局であればどこでも購入することができる

- 店舗によっては、コンビニでも購入できる場合がある

- はがきの厚みが一定なので、自宅のプリンタで宛名印刷などが簡単にでき、紙詰まりなどのトラブルが少ない

一方、私製はがきは雑貨店や事務用品店、家電量販店で購入できるはがきのことです。

喪中はがきに私製はがきを使用するメリットには下記のようなものが挙げられます。

- 切手を貼る手間はかかるものの、その分相手に丁寧な印象を与えることができる

- はがきの厚みがあるため、しっかりとした存在感を出すことができる

- 郵便局以外の店舗でも購入できるため気軽に購入できる

喪中はがきとして私製はがきを選ぶ場合は、切手選びに気をつけましょう。

喪中はがきの切手には「弔事用の85円普通切手」を使用するのが一般的です。

また、私製はがきは厚みがあるので、自宅で印刷する場合は紙詰まりなどが起こりやすくなる点に注意する必要があります。

はがきの値段

通常はがきの値段は1枚85円で、切手代を含む値段となります。

私製はがきの場合は商品によって値段が異なるので、比較して選ぶ必要があります。

さらに、私製はがきの場合は別途切手代が必要です。

通常はがきより、私製はがきのほうが割高になるので注意しましょう。

喪中はがきにはどのはがきを使えばよい?

通常はがきの場合

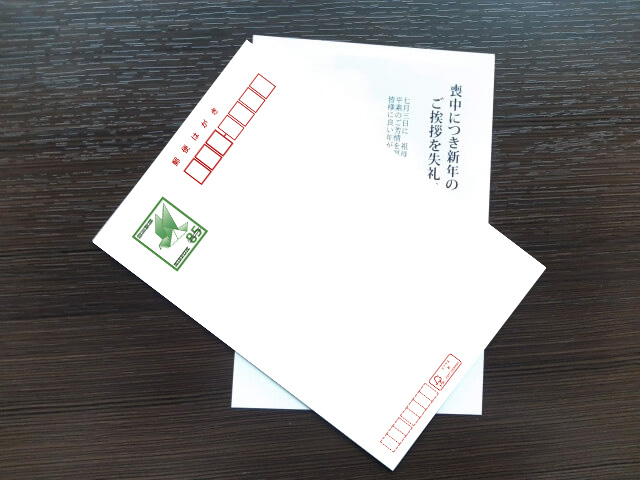

通常はがきのデザインには、「鳩」「小鳥(インクジェット)」の2つのデザインがあります。

印刷業者に喪中はがきの印刷を頼んだ場合は、大抵の場合「鳩」がデザインされたはがきで印刷されます。

下記の画像は「鳩」がデザインされた通常はがきで、右側がインクジェット仕様になっています。

私製はがき

私製はがき自体は喪中はがきとしてそのまま使うことができます。

喪中はがきに使用する切手は「弔事用の85円普通切手」が一般的ですので、私製はがきで喪中はがきを出す場合は切手の種類に注意するようにしましょう。

喪中はがき用の切手とは?

喪中はがきをもらうことがあっても、切手部分を意識して見ることはあまりないのではないでしょうか。

そのため、いざ喪中はがきを出す立場になっても、普通切手でもよいのでは?と思ってしまう人もいるかもしれません。

しかし、喪中はがきを出す際には喪中はがき用の切手が必要です。

私製はがきを使って喪中はがきを出す場合は、喪中はがき用の切手を使うようにしましょう。

正式名称は弔事用普通切手

喪中はがき用の切手の正式名称は「弔事用普通切手」です。

販売されているのは1種類だけで、値段は1枚85円となっています。

普通切手が余っていても、喪中はがきに普通切手を使用するのは避けた方が無難です。

万が一、弔事用普通切手が売り切れて手に入らない場合や、早急に喪中はがきを出さねばならないなど特別な理由がある場合は、控えめなデザインの普通切手を使用するように心掛けましょう。

特徴

弔事用普通切手には花文様がデザインされており、とてもシンプルな印象です。

白とグレーの背景に、白と紫の小さな花が重なるように並んでおり、清楚で落ち着いた雰囲気を演出しています。

花模様の中心には黄色が使われていますが、悪目立ちすることはなく、寒色系で統一された切手のアクセントになっています。

はがき用の普通切手と種類は同じですが、弔事のシーンにふさわしいデザインです。

郵便局で購入する際の枚数単位

郵便局で弔事用普通切手を購入する場合は、1枚単位での購入が可能です。

ある程度まとまった枚数の喪中はがきを出す場合は、少し多めに購入しておくと安心です。

また、通常の切手には「シールタイプ」もありますが、弔事用普通切手にはシールタイプはなく「のりタイプ」のみの販売となります。

インターネットでも購入可能

郵便局の公式サイトからインターネットでも弔事用普通切手を買うことができるので、とても便利です。

ただし、注意しなければならない点がいくつかあります。

郵便局の公式サイトから購入する場合は100枚単位で買わなくてはならず、1枚単位で購入することができません。

必要なのが50枚であっても、一度に100枚の切手を購入する必要があります。

もしも必要枚数が少ない場合は、無駄になるのを避けるため、郵便局の窓口で購入することをおすすめします。

また、自宅へのお届けには送料がかかります。

郵便局は「ゆうパック」で送ってくれますが、何枚購入しても別途送料がかかることを覚えておきましょう。

さらに、インターネット注文した切手が手元に届くまでには1週間程度の時間がかかります。

喪中はがきは11月~12月初旬までには届くように贈るのが一般的です。

そのため、今日にでも喪中はがきを送らなければ間に合わないという状況であれば、インターネットでの購入は避けましょう。

郵便局の窓口に出向いて購入し、すぐに投函する方が賢明です。

使用の際の注意点

「弔事用普通切手」を使用する際の注意点は2つあります。

1つ目は、弔事以外では使わないということです。

あまり切手を意識して見る人はいませんが、弔事以外で使用するのはマナー違反のため、余ったからといって他の用途に使わないようにしましょう。

2つ目は、手紙で喪中を知らせる場合の注意点です。

はがきではなく手紙で喪中を知らせる場合も「弔事用普通切手」を使いますが、その際に不足している分の切手を貼り忘れないようにしましょう。

もしも貼り忘れた場合は「料金不足」として差出人に手紙が戻ってきますが、その分だけ相手に喪中はがきが届くのが遅れてしまいます。

また、場合によっては手紙を受け取った相手が不足分を支払うケースもあるので、決して足りない分の切手を貼り忘れることがないように注意を払いましょう。

弔辞用普通切手のデザインの胡蝶蘭にはどんな意味がある?

喪中はがき用の郵便はがきには、切手部分にあたる料額印面に胡蝶蘭がデザインされています。

意味

胡蝶蘭は、故人を偲ぶという意味や、故人への感謝の意味として使われています。

胡蝶蘭というと、開店祝いなどのお祝いの場面で飾られる華やかなイメージをもつ人もいるかもしれませんが、慶弔どちらでも使用できます。

そのため胡蝶蘭は、喪中はがき用のはがきにふさわしい花と言えるでしょう。

花言葉

胡蝶蘭には下記のような花言葉があります。

- 純粋

- 尊敬

- 変わらぬ愛

このように胡蝶蘭のデザインからも、故人に向けた想いや意味を感じ取ることができます。

喪中はがきや弔辞用普通切手はどこで買える?

喪中はがきや弔辞用普通切手を買うことができる場所は、以下の通りです。

- 郵便局

- コンビニエンスストア(店舗による)

- 家電量販店

- 大型ショッピングモールやスーパー、デパート

- 大型書店

- ECサイト

- 「〒」マークの看板があるお店

ただし、私製のみ販売している場所では、弔辞用普通切手は取り扱いがありません。

その場合は、別途購入する必要があるため、注意しましょう。

喪中はがきが購入できる場所について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

喪中はがきはどこで買えばよい?販売場所についてや郵便局・印刷サービスを利用して喪中はがきの購入や印刷をする方法を紹介

フタバの喪中はがきの印刷サービスを利用すれば、はがきや切手を買いに行く必要はありません。

スマホでデザインと挨拶文のテンプレートの種類を選ぶだけでよいので、5分で簡単に印刷の注文をすることができます。

また、宛名印刷の料金や送料は無料でご利用いただけます。

喪中はがきのマナーや書き方とは?

喪中はがきを書く際のマナーとして、主に以下のような点に気をつける必要があります。

- 基本は縦書き

- 1字下げはしない

- 句読点は使用しない

- 賀詞は使用しない

- 近況報告などはしない

- 一言や添書きはしない

喪中はがきの書き方やマナーについて詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

喪中はがきの書き方について紹介!マナーや文例についても詳しく解説

喪中はがきを出す範囲について

一般的には、2親等までが喪中はがきを出す対象範囲です。

そもそも「親等」とは、親族間における繋がりの近さを数値化したもので、親子の関係で1親等とカウントし、そこから関係が離れていくに従って2親等、3親等となります。

そのため、本人から見て2親等の方が亡くなった場合は、喪中はがきを出す必要があると言えるでしょう。

喪中はがきについて詳しく知りたい方はこちらを参考にしてください。

喪中はがきを出す範囲はどこまで?いつまでに出せばよいかについても解説

喪中はがきはいつまでに出せばよい?

喪中はがきは出すタイミングも大切です。

喪中はがきは一般的に11月~12月初旬までに届くように出します。

なぜこの時期を狙って喪中はがきを出すのかというと、そもそも喪中はがきとは、身内に不幸があった場合に出すはがきのことで、新年の挨拶を控えることを知らせるために送ります。

ですから、相手が年賀状を出す準備をする前に届くようにしなければいけません。

この時期は何かと忙しく、ついつい喪中はがきの準備を後回しにしてしまいがちですが、故人と関係のあった相手に失礼のないようにするのがマナーです。

余裕をもって準備を進めたいという方には、あらかじめ印刷サービスに依頼するというのも1つの方法としておすすめですよ。

喪中はがきを購入する時期や出す時期について詳しく知りたい方はこちらを参考にしてください。

喪中はがきの販売時期や出す時期はいつまで?喪中の範囲や間に合わない場合のマナー・文例を紹介!

喪中はがきを出すならフタバがお得

ここまで喪中はがきの種類について紹介してきましたが、はがきを買って実際に自宅などで喪中はがきを印刷するとなると、どうしても手間がかかってしまいます。

デザインや挨拶文などのマナーについて気をつけなければなりませんし、印刷の際には印刷ミスなどが起こる可能性もあります。

フタバの喪中はがきの印刷サービスなら、手間もかからず簡単に喪中はがきを印刷することができますよ。

フタバならスマホでデザインを選んで簡単印刷

デザインと挨拶文のテンプレートの種類を選ぶだけでよいので、スマホから5分で簡単に印刷の注文をすることができるため、初心者の方にもおすすめです。

宛名印刷・送料無料でお得に注文

宛名印刷の料金や送料は無料でご利用いただけるため、フタバの創業50年の経験とノウハウを活かした高品質なはがきを最短翌日発送でお届けします

最大50%の割引料金で利用できるキャンペーン実施中

『年賀状はフタバ』のサイトから直接お申込みいただくことで、最大で50%割引の料金で喪中はがき印刷をお申込みいただけます。

11月上旬ごろからご注文いただいた喪中はがきがご自宅に発送されますので、「早めに印刷していたけれど出すのを忘れていた!」といったことも防ぐことができるので安心です。

まとめ

喪中はがきは、通常郵便はがきを使います。

私製はがきを使う際には、弔辞用85円切手を使って出すのが一般的です。

また、喪中はがきを出す場合には遅くても12月初旬までに相手に届くように出しましょう。