2024.08.22

喪中はがきのデザインをテンプレートから印刷するには?デザインの選び方やマナーに関する注意点も紹介

喪中はがき

喪中はがきを出さなければならない場合、どのようなデザインにしたらよいのか迷ってしまいますよね。

一般的なのはモノクロのデザインですが、最近ではさまざまなデザインの喪中はがきがテンプレート化しています。

そこで、今回は喪中はがきのテンプレートなデザインについて紹介します。

また、フタバの喪中はがきの印刷サービスでは、豊富な喪中はがきのデザインからお選びいただけます。

故人の方が生前お世話になった方や、年賀状のやり取りがある方にも失礼のないような、格式高いデザインの喪中はがきを印刷することができますよ。

さらに、『年賀状はフタバ』のサイトから直接お申込みいただくことで、最大で50%割引の料金で印刷サービスをご利用いただけます。

喪中はがきのテンプレートなデザインの選び方4選

届いたときに一目で喪中はがきということが伝わる一般的なデザインから、最近は故人に合わせたデザインの喪中はがきまで登場しています。

モノクロのデザイン

喪中はがきとしてよく選ばれているのがグレーや黒を使ったモノクロのデザインです。

絵柄には厳かな雰囲気に合うものが採用されています。

一目で喪中のお知らせだとわかるテンプレートなデザインなので、どんなものがよいのか迷ったときもこれならば間違いがないと言えます。

明るめのデザイン

最近は、故人のイメージに合うイラストを使ったり、生前好きだったものや花などの写真を使ったりする喪中はがきが登場しています。

イラストや写真が入ることで明るく柔らかさのある雰囲気になり、故人を偲ぶ気持ちが伝わることでしょう。

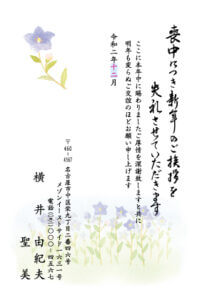

しめやかなデザイン

喪中はがきというとモノクロでなければならないと思う人もいますが、実は色を使ったデザインもあります。

ひっそりと静かな雰囲気を感じさせる、柔らかな色合いの喪中はがきは、優しい雰囲気で人気があります。

おしゃれなデザイン

最近は都会的でおしゃれなデザインを取り入れた喪中はがきも増えています。

定番的なデザインとは一味違うかもしれませんが、近年では採用する方も増えており、喪中はがきのデザインとしてテンプレート化していると言えるでしょう。

喪中はがきのデザインの注意点

喪中はがきは幅広い年代の人に送るあいさつ状なので、失礼に当たることがないようにデザインや書き方に注意を払う必要があります。

マナーや作法に気を付ける

喪中はがきを送るというのは比較的新しい文化です。

そのため厳格なルールというものはありませんが、弔事に関わるお知らせとして、不自然にならないようにすることが大切です。

縦書きが基本

日本では文章を書くときはもともと縦に書くものでした。

喪中はがきでもその伝統に則って縦書きで書くのが一般的です。

とはいえ、最近はデザインの幅も広がり横書きを採用するデザインの喪中はがきも登場しています。

横書きだと、少し柔らかい雰囲気や優しい印象になります。

前文は書かない

はがきや便りを書くときには、時候の挨拶や頭語を添えるのがマナーと言われますが、喪中はがきは例外です。

本文は主文から書き始め、結語も書きません。

句読点は使わない

弔事や祝事のあいさつ状や招待状などでは、句読点を使わないのがマナーと言われています。

これは、文章を読みやすくするための句読点が登場したのが明治以降と最近のことであり、大人に対して送る文章に句読点をつけるのは失礼にあたるというのが理由の一つです。

行頭を1字下げない

文章の段落をわかりやすくするために最初の1文字を下げる書き方は、特に縦書きの文章で使われます。

しかし、喪中はがきや招待状、紹介状などでは基本的に1字下げは行いません。

手書きの場合は文字を崩さず楷書で書く

本文を手書きする際には、読みやすくて美しい「楷書」で書きましょう。

楷書は文字を崩さずに一画ずつ筆を離してはっきりと書く書体で、きちんとした印象を与えてくれます。

近況報告は書かない

喪中はがきには必要最低限のことだけを書きます。

・喪中であることのお知らせ

・年賀欠礼すること

・誰がいつ何歳で亡くなったのか

・今年一年の感謝の言葉

・来年のお付き合いをお願いする言葉

特に、結婚や出産などおめでたいことに関する報告をする場合は、喪中はがきとは別に改めてはがきを出しましょう。

華美にならないようにする

たくさんの色を使っているデザインや、華やかな色を使ったデザインは、華美になってしまうので、喪中はがきにはあまり向きません。

淡い色や落ち着いた色を選び、色数を抑えてまとまりのあるデザインにすると、喪中はがきらしいデザインになります。

文字の大きさにも注意

喪中はがきの文字は幅広い年代の方が読むので、老眼鏡やルーペがなくても問題なく読めるくらいの文字が理想です。

| 文字サイズの目安 | ||

|---|---|---|

| 表面 | 郵便番号 | 17pt |

| 裏面 | 宛先住所(都道府県から番地まで) | 17pt |

| 宛先住所(マンション名など) | 15pt | |

| 宛先の名前 | 33pt | |

| 差出人の住所 | 10pt | |

| 差出人の名前 | 15pt | |

| 本文前の見出し | 33pt | |

| 本文 | 12pt | |

| 差出人の住所 | 10pt | |

| 差出人の名前 | 15pt | |

レイアウトについて

喪中はがきはバランスよく読みやすくなるようにレイアウトします。

表面

・宛名ははがきの中央に、上から1文字分下げたところから書きます。

・宛先住所は、宛名と右の端の間1/3から2/3の位置に書きます。2行になる場合は下詰めで書きます。

・差出人住所と名前は、差出人郵便番号欄の端に合わせて書きます。

裏面

・見出しと本文ははがきの上端から大体12mm、右端から8mmくらいの位置に上詰で書きます。見出しと本文ではがきの半分くらいになるようにすると綺麗です。

・差出人住所と名前は下がはがきの下端から12mmくらいになるようにして、下詰で書きます。名前ははがきの左端から8mmくらいの場所に書きます

フタバなら喪中はがきのデザインに悩まず印刷できる

ここまで喪中はがきのデザインについて紹介してきましたが、デザインを含めて相手の方に失礼のないような喪中はがきを送りたいものですよね。

フタバの喪中はがきの印刷サービスは、無料の印刷サービスと異なり、デザインの収録数やフォントの数が豊富です。

そのため、こだわった喪中はがきを送りたい方や、送る相手に失礼のないようきれいに印刷をしたい方には特におすすめと言えるでしょう。

スマホでデザインを簡単に決めて5分ですぐに注文!

デザインの種類と文章のテンプレートの種類を選ぶだけで、マナーや作法が守られた喪中はがきを簡単にご注文いただけて最短で翌日発送できます。

フタバはもちろん送料無料

宛名印刷の料金やご自宅にお届けする送料も無料でご利用いただけます。

フタバのサイトから注文すると最大50%割引

『年賀状はフタバ』のサイトから直接お申込みいただくことで、最大で50%割引の料金でご利用いただけますので、お得に喪中はがきを印刷することができますよ。

喪中はがきの無料テンプレートの印刷方法を知りたい方はこちら!

喪中はがきは、ご家庭のプリンターでも無料印刷することが可能です。

以下で、各プリンター専用のサービスを紹介するので、ぜひ参考にしてください。

| プリンター名 | サービスアプリ名 |

|---|---|

| エプソン | スマホアプリ「スマホでカラリオ年賀」 PCアプリ「Epson Photo+」 |

| キャノン | Canon Creative Park |

| ブラザー | Print Terrace |

まとめ

喪中はがきのデザインは基本的にはモノクロなどの落ち着いた雰囲気のものが主流ですが、最近ではモダンなデザインのものも増えてきています。

故人の方が生前好きだったものをモチーフとした喪中はがきも登場しているので、送る相手に対して失礼が無いようであれば、あまり堅苦しく考えすぎなくてもよいと言えるでしょう。